明日は「山の日」なので、1日早い更新です。そろそろ夏休み~という方も多いのでは??

江戸時代からの技法「天然灰汁発酵建て」による藍染めを今に伝える「蛙印染色工芸株式会社」さんの2回目です。今回は、藍染めの現場をご紹介します~!!

前回ご紹介しましたが、藍染めの染料となるのは「すくも」です。(くわしくはコチラから)すくもを発酵させて染料にします。ここで登場するのが「灰汁(あく)」です。

食品からでるのも「灰汁」と呼ばれますが、ここで使用されるのは原義の意味での灰汁。木灰を撹拌した上澄みのことです。

こちらが木灰↓

灰汁はこちら↓

灰汁は強いアルカリ性なので汚れを落とす効果があり、昔は手を洗ったり、食器を洗ったりしていたそうです。飲めないけど、舐めるくらいなら大丈夫なのだとか。

この灰汁と石灰、日本酒(ちゃんと飲めるやつ)、ふすま(小麦を粉にするときにでる皮の部分)を使って、すくもを発酵させるそうです。

1日数回空気にふれさせながら寝かせ、約1週間ほどで発酵が完了して染料になります。

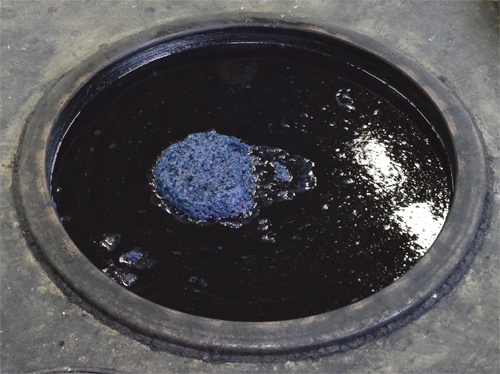

できあがった染料はこちらの甕に↓

たくさんありますね~

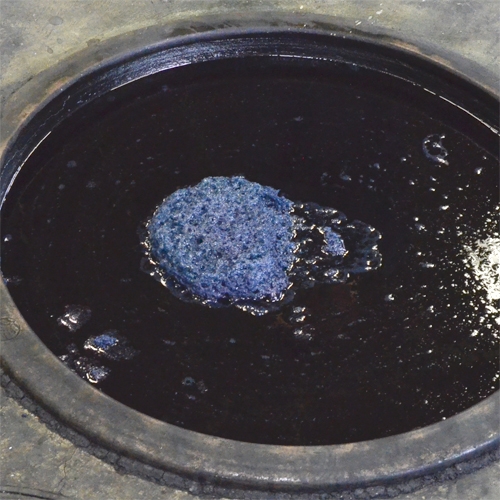

蓋を開けると…

綺麗な藍!!

藍染めは一度染めただけでは色が浅く、何度も染めているうちに段々濃くなり、いわゆる「藍」の色になるのだそうです。甕はひとつひとつ仕込んだ日が違い、古い液から順につけていくのだとか。

藍は25℃前後で活発に発酵するので、暑い時期には甕の外周に通してある水路の水で冷やし、寒いときは、甕のそばに設置した電気ヒーターであたためているそうです。

こちらが電気ヒーター↓

水路とヒーターでだいたい1年中適温を保てるそうです。

また、発酵菌は生きているので、毎日は使うと疲れてしまうのだとか。1日使ったら1日休ませるために甕が4列あり、2列ずつ交代で使うのだそうです。難しいことはないけれど、真摯に向き合わないといけない。いい加減な世話ではいい色が出ないのだそうです。本当に大変ですね。

こちらは染めた布を絞っていらっしゃるところ。

染めたあと、ローラーで絞って空気に触れさせ、また入れて空気に触れさせ…を繰り返すことで色が定着するそうです。

染めるときは素手なので、真っ青に染まるそう。染まった手はこんな感じ↓

手はわりと早く落ちるそうですが、ツメはなかなか落ちないようです。

液に何度もつけていくことで藍色になりますが、実は薄い段階から深い藍になるまでそれぞれの色に名前があるそうです。

薄い順から濃い色まではコチラ↓

藍白(あいじろ)→水縹(みはなだ)→瓶覗(かめのぞき)→水浅葱(みずあさぎ)→浅葱(あさぎ)→薄縹(うすはなだ)→薄藍(うすあい)→花浅葱(はなあさぎ)→浅縹(あさはなだ)→納戸(なんど)→縹(はなだ)→鐵(てつ)→熨斗目(のしめ)→藍(あい)→藍錆(あいさび)→紺藍(こんあい)→藍鐵(あいてつ)→搗(かち)→紫紺(しこん)→留紺(とめこん)→搗返(かちがえし)→濃紺(のうこん)

大澤さんのお話しによると、終盤のほうにある「搗(かち)」という色の名前が「勝ち」につながることで、戦国武将が縁起をかついで、戦のときに搗色(藍色)の下着を着けたのだそうです。藍には殺菌作用もあるので、切り傷を覆うのにも適していて一石二鳥! また、搗=勝ち色には「命の重み」という意味合いもあり、生きて帰ってきたいという思いも込められているのだそう。

逆に、新選組のはっぴって薄い青「浅葱色」ですよね? これは「死んでも悔いはない」という意味で浅葱色にしたという説もあるとか。…おぉ~また知識が増えましたよ♪

そしてこちらが水洗場。

右手は工業用水(川の水)で左側が水道水。染めた布を工業用水でさっと流して水道水で仕上げすすぎ。そのあと脱水して干します。

脱水機、シブイですね。

藍染めの布の多くは呉服屋さんに卸しているとのことですが、こちらでつくられた商品もあるそうです。一例がこちら↓

仕立てはどなたが? とお伺いしたところ、大澤さんご夫妻がつくられているのだそう。裁縫アレルギー(単に苦手)の私には考えられないすごいことです。

限定生産のためいつもあるわけではないのですが、ほかにもいろいろつくられているそうですよ。

別室の板場では、浴衣の型付けも行われていました。

職人さんが細かい作業を手際よく行っています。浴衣は藍染めではないので、外注に出されるそうです。

天然の藍染めでつくった衣類は何十年と着られるそう。染まり上がったものをみても、天然の藍染めか化学染料(インジコピュア)なのかはわからないけれど、着ているうちに違いがわかるそうです。

こちらはもう10年くらい着ているものだそう。

もともとは手提げバッグと同じ色だったそうですが、ちょっと違っています。洗っては着て、洗っては着てとしているうちに「藍が枯れてくる」そうですが、色が抜けているわけじゃない。味のある色に変化しているんですね。

ジーンズも今はほとんど化学染料(インジコピュア)ですが、洗うたびに膝が白くなって、切れたりしますよね。天然の藍染めはそういうことがないそうです。白くなったり擦り切れたりしないんですね。

また、藍には防虫効果や殺菌作用などの効能があるそうですが、藍染めがアトピーに効いたという方もいらっしゃるそうですよ。日本の伝統色である藍。「ジャパンブルー」はこの藍からきたものだそうです。

江戸時代から行われていた天然の藍染めを今に伝える蛙印染色工芸さん。今回載せたこと以外にも楽しいお話しをお伺いできました!! 見学も受け付けている(1日1件限定)そうですので、「本当の藍染めが見たい!」という意欲のある方はぜひ問い合わせてみてはいかがでしょう。

蛙印染色工芸のみなさま、お忙しいところ本当にありがとうございました!!

蛙印染色工芸株式会社

住 所

埼玉県 八潮市柳之宮84[MAP]

電 話

048-996-4075

URL

http://tennen-aizome.com/

*内容はすべて取材時のものです。